2025年6月16日

車のトランスミッションをおさらい!知っておきたい仕組みや種類

車の構造を理解するうえで「トランスミッション」は避けて通れません。

変速機とも呼ばれるトランスミッションが持つのは、車のエンジンが生み出したパワーをタイヤまで届ける重要な役割。

ところが、近年ではATを採用した車種が大半を占めることから、あまり意識しない方も増えています。

しかし、発進時の力強さや高速道路での燃費効率まで、車の走行性能はもちろん、運転体験の質を大きく左右するエンジンとタイヤを繋ぐ橋渡し役として、快適なドライブを支えている重要な仕組みです。

今回は、MT、AT、CVTなど、様々なトランスミッションの種類についてお伝えするとともに、ハイブリッド車(HEV)、電気自動車(EV)への対応まで見ていきましょう。

目次

1 車の走りを支えるトランスミッション

トランスミッションとは、エンジンが生み出した回転する力をタイヤに伝える装置のことを指します。身近な例で例えると、自転車のギアチェンジと似た仕組みです。

自転車では、坂道を登る際にはペダルが軽くなる低速ギアを使って登り、平地でスピードを出したい時はギアをアップして効率的に進みます。

車のエンジンの場合は、一定の回転数で最もパワーを発揮するという特徴がありますが、求められる力は場面によって異なります。

例えば発進時や坂道では、重い車体を動かしたり重力に逆らった動きをするため強い力が必要です。一方、効率が求められる高速道路では、速い回転が求められ、強い力は必要ありません。

トランスミッションは、力が必要な時にはローギアを、効率が求められる時にはハイギアを使うことで、エンジンの回転数を調整。状況に応じて最適なパワーをタイヤに届ける役割を持ちます。

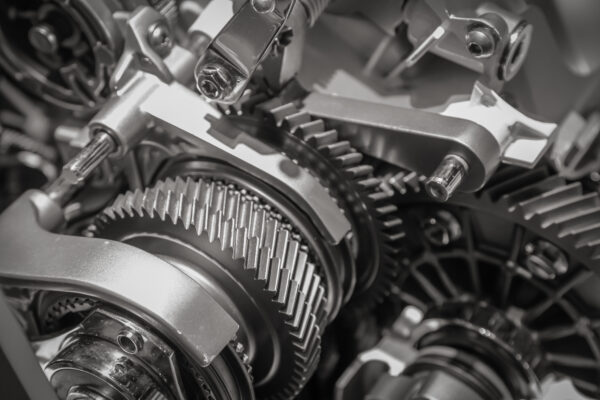

2 トランスミッションの仕組みについて

トランスミッションの基本的な仕組みは、複数のギア(歯車)を組み合わせてることで、エンジンの回転数とトルクを変換することにあります。

小さな歯車が大きな歯車を回す場合はゆっくり力強く回転し、逆に大きな歯車が小さな歯車を回すと速く回転するものの力は弱くなります。

この歯車の組み合わせは変速比と呼ばれ、各ギア段においてエンジン回転数とタイヤ回転数の比率が決まります。

1速では変速比が大きく、高回転なエンジンに対し、タイヤはゆっくりと力強く回転するため、大きなトルクでの発進が可能です。

発進や登坂のような大きなトルクが必要な場合はローギアを、高速走行時にはハイギアを使用することで、効率的な運転ができます。高速道路などを走行中、追い越しで加速するような場合には、シフトダウン(キックダウン)によって変速段を下げ、加速することも可能です。

3 「MT」と「AT」トランスミッションの種類

車に搭載されているトランスミッションは大きく、MTとATの2種類に分類されます。

本項では、MTとATの種類や仕組みについてお伝えします。

3-1 主にスポーツカーに採用されている「マニュアルトランスミッション(MT)」

MTはクラッチペダルとシフトレバーを使って、運転者が手動でギアチェンジを行うタイプのトランスミッションです。

トランスミッションシステムの中でも最も歴史あるシンプルな機構で、単純な仕組みのため軽量かつ低コストという利点があります。動力伝達効率が高く、適切な運転をすれば燃費性能も優秀です。

MTの魅力は、運転者がエンジンの回転域を自在にコントロールできる操る楽しさ。

車とドライバーが一体となったダイレクトな運転感覚を味わえるため、現在でもスポーツカーに多く採用されています。

しかし、クラッチ操作や走行状況に応じた適切なギアの選択など、MT車の運転には一定の技術が要求されるのがポイント。

2019年の日本自動車販売協会連合会の調査によると、国産乗用車の約98.6%がAT車とされ、MT車の比率はわずか1%程度と非常に少ない状況です。現在の日本においては、絶滅の危機に瀕している状況と言えるでしょう。

3-2 現代の自動車市場で圧倒的なシェアを誇る「オートマチックトランスミッション(AT)」

ATは、オートマチックの名称の通り、運転者による操作を必要とせず、車が自動的に適切なギアを選択する変速機です。

クラッチペダルがなく、アクセルとブレーキペダルだけで運転できるため操作が簡単なうえ、発進時のエンストも起こりません。

一方、内部構造はMTと比較して複雑です。

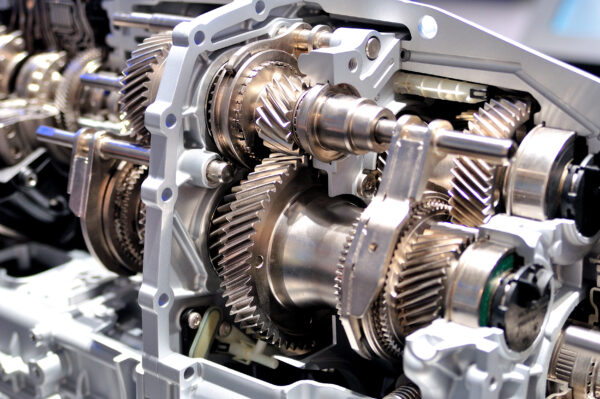

そんなATの心臓部となるのが、トルクコンバーターとプラネタリーギア(遊星歯車機構)。

トルクコンバーターがオイルの流れを利用してエンジンからの動力を伝達し、プラネタリーギアは太陽歯車、遊星歯車、リングギアの組み合わせにより複数の変速比を実現します。

変速は精密なコンピューター制御により、エンジン回転数、車速、アクセルペダルの踏み込み量などを瞬時に判断し、最適なタイミングで変速比を決定します。

近年のATは4速や5速から大幅に進歩し、現在の主流は8速、10速といった多段AT。段数が増えることで、エンジンをより効率的な回転域で使用できるのに加え、燃費向上と静粛性、走行性能の向上も実現しています。

近年ではATは技術の進歩により、燃費性能においてMTを上回るケースが増えたのがポイント。コンピューター制御による変速タイミングがさらに緻密になり、手動での変速よりも効率的な運転を実現しています。

また、渋滞時の運転疲労軽減や運転技術に左右されない安定した性能も魅力となっており、日本国内では新車販売の約99%がAT車となりました。

まさに現代の主流となるトランスミッションと言えるでしょう。

3-3 欧州のトラック分野で取り入れられている「セミオートマチックトランスミッション(セミAT)」

セミATは、MTをベースにクラッチ操作を自動化したシステムです。

AMT(Automated Manual Transmission)とも呼ばれ、構造的にはMTを採用しながら、シフトチェンジとクラッチ操作に関してはアクチュエーター(電気や空気、油などのエネルギーを機械的な動きに変換する装置)が自動で実行します。

欧州のトラック分野を中心に普及しており、MTの燃費効率の良さとATの簡単な操作を両立させた機構と言えるでしょう。

技術の進歩により改善されつつあるものの変速時のショックは大きく、日本のようにスムーズな乗り心地が重視される市場では受け入れられにくいのが現状です。

国内では主に、トラックや商用車での普及が進んでいます。

3-4 エンジンの効率的な回転域を維持し、燃費性能に優れている「無段変速機(CVT)」

CVT(Continuously Variable Transmission)は、ベルトと、プーリーの組み合わせにより、無段階で変速比を変えられるシステムです。

MTのギアの代わりに2つのプーリーの径を連続的に変化させることで、スムーズな加速と燃費向上を実現します。

CVTの最大の特徴は変速ショックがないこと。段階的にギアが切り替わるATとは異なり、プーリーの径変化により連続的に変速するため、滑らかな走行感覚が得られます。

また、エンジンの最も効率的な回転域を維持しやすく、燃費性能に優れているのもポイント。

現在の日本では、小型車から中型車まで幅広くCVTが採用されており、免許の取り扱いもATと同様で、AT限定免許で運転可能です。

ただし、特性上、大きなトルクに対する耐久性には限界があり、発車時にパワーを要する大型車やスポーツカーへの採用は少ない傾向にあります。

3-5 高速で変則可能な「デュアルクラッチトランスミッション(DCT)」

DCT(Dual Clutch Transmission)は2つのクラッチを内蔵したシステムで、奇数段のギアと偶数段のギアをそれぞれ別のクラッチが担当します。

次にシフトするギアが常に待機状態にあるため、高速で変速できるのが特徴です。加えて、MTをベースとした構造のため、動力伝達効率が高く、変速の速さからスポーツカーに多く採用されています。

しかし、精密な制御技術が要求されるDCTは、かつて動作の不安定さなどの信頼性における課題がありました。

近年では、技術力の向上により改善しているものの、日本では一部スポーツカーなど限定的な採用にとどまっています。

4 電気自動車(EV)におけるトランスミッションの役割

EVの普及が進んでいる近年では、トランスミッションにも大きな変化が起きています。

そもそも、電気を用いて走るEVは、ガソリンを燃料にエンジンで走る従来の車とは根本的に異なり、トランスミッションの役割も大きく変わってきています。

EVの最大の特徴は、モーターが起動時から最大トルクを発生できること。

つまり、エンジンと違って低回転域でも十分なトルクを発揮できるため、従来のような多段の変速機を搭載する必要がありません。実際に、市場の多くのEVは固定的な1段の減速機のみを搭載しています。

近年では、ホンダのe:HEVシステムのように、エンジンとモーターを効率的に使い分けるトランスミッションレスのシステムも開発されています。

しかし、EVなどにトランスミッションが採用されなくなったと言うわけではありません。EVの中でも高性能化や効率向上のために、トランスミッションを採用する例が出てきています。

ポルシェ タイカンは2速トランスミッションを搭載しており、高速域での性能向上を図っています。さらに、レーシングカーでは6速までのギアボックスを使用する例もあります。

一方、エンジンとモーターの両方を搭載するHEVやプラグインハイブリッド車(PHEV)の場合は、従来のトランスミッション技術が活用されているのもポイントです。

トランスミッションの変遷を振り返る

車の快適性と効率性を支えるトランスミッションは、車の中でも重要とされるシステムです。MT、AT、CVT、DCTなど、それぞれ異なる特徴を持ち、モデルごとの用途や想定される環境に応じた適切な機構が採用されています。

現代においては、技術の進歩により課題とされていた燃費性能を克服したことによりATへと主役が移り変わり、かつて主流だったMTを搭載したモデルは年々減少し、近年では国産乗用車の新車においてわずか1%程度まで普及率を落としました。

さらに、電動化の進む自動車業界では現在、トランスミッション技術も大きな転換期を迎えています。

低回転域でも十分なトルクを発揮できるEVでは、従来の多段変速の必要性が低下。市場の多くのモデルは、固定的な1段の減速機を搭載しています。

一方、高性能化や効率向上を目的にEVの中でもトランスミッションを採用する例が出てきており、新たなアプローチが模索されているのもポイントです。

本記事が技術とともに進化を続けるトランスミッションの理解の助けとなり、充実したカーライフの一助となれば幸いです。

WEBでカンタン無料査定!

旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!

業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。