2025年8月22日

すべての運転免許を制覇するフルビット免許証とは

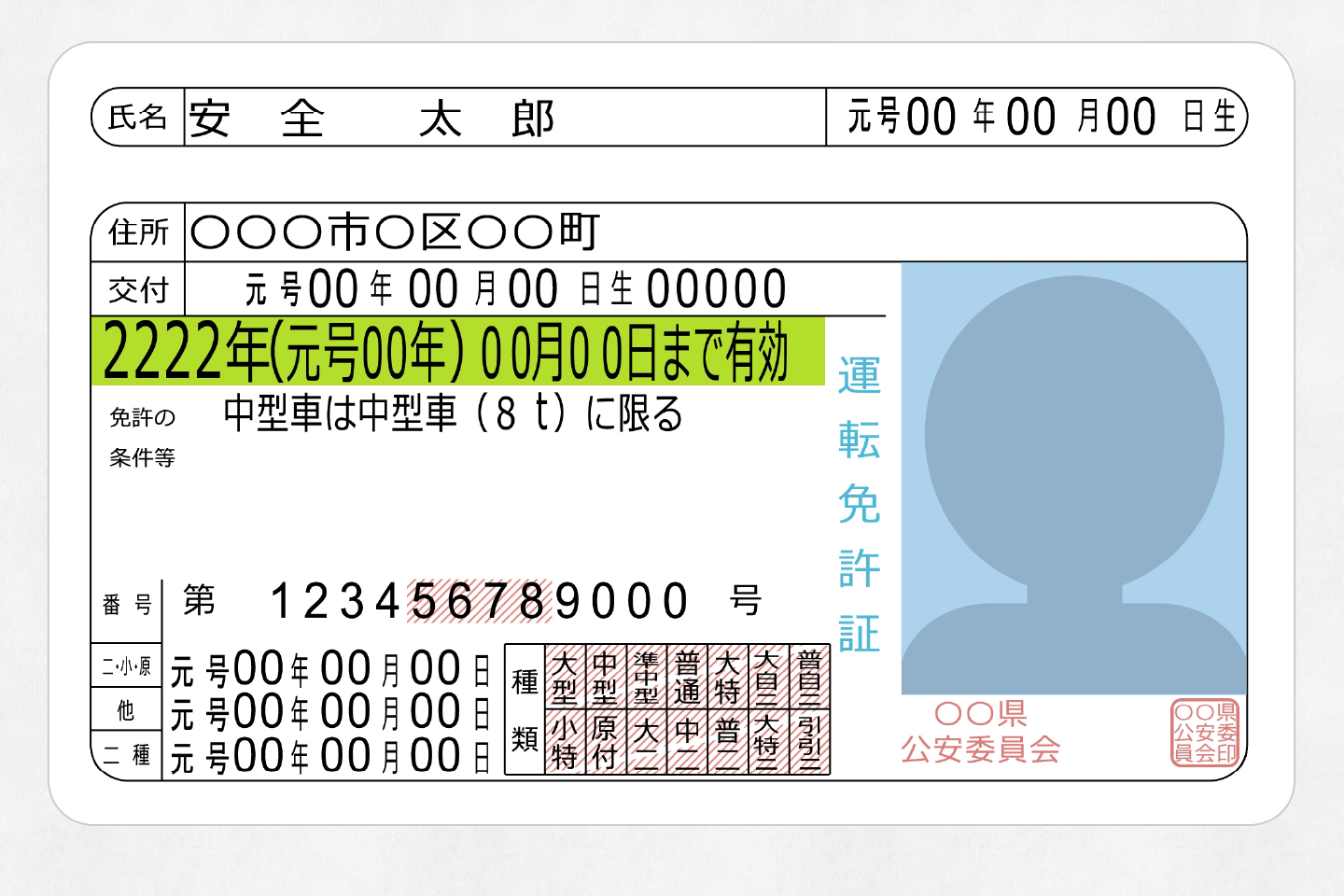

「フルビット免許」とは、日本の運転免許制度において取得可能なすべての免許区分(全15種類)を所持している状態を指します。

一般的な運転免許証には、自身が取得した免許の種類のみが記載されますが、フルビット免許証には原付から大型二種、けん引第二種まで、すべての免許区分が並びます。

このような全取得者はごく少数で、俗に「フルビッター」と呼ばれ、運転好きや資格マニアの間では憧れの存在です。

今回はフルビット免許にフォーカスし、メリットやデメリットなどについてお伝えします。

目次

1 「フルビット」の語源とは?

「フルビット(full bit)」という名称は、かつて運転免許証の種類欄が、0と1の“ビット”形式で表記されていた時代に由来します。

当時は各免許区分が1ビットずつに対応しており、すべてのビットが「1」で埋まっている=全種類取得している状態を「フルビット」と呼んだのが始まりです。

現在のICチップ搭載免許証ではビット表記は廃止されましたが、「フルビット」という言葉はそのまま定着し、今も使われています。

2 運転免許の種類とその特徴

日本の運転免許は大きく分けて「第一種免許」と「第二種免許」の2つに分類されます。

第一種免許は自家用や業務用の車両を運転するための基本的な免許で、一般的なドライバーが取得するのはこちらです。一方、第二種免許は旅客を有償で運ぶことができるプロ向けの免許で、バスやタクシーの運転に必要とされます。

2-1 第一種免許(全10種類)

日常の運転から建設・農業・物流現場までをカバーする実用免許です。

・普通免許(普通自動車免許)

最も基本的な自動車免許で、乗用車や商用バンなどを運転できます(車両総重量3.5トン未満/定員10人以下)。

18歳以上であれば取得でき、多くの人が最初に取得する免許です。なお、この免許を取得すると、原付や小型特殊も自動的に運転可能になります(免許証の種類欄には表示されません)。

・準中型免許

2017年に新設された免許で、車両総重量7.5トンまでの中型トラックを運転できます(いわゆる2~4トンクラス)。

18歳から取得可能で、普通免許よりも少し大きめの車両を扱うために導入されました。運送業界での若手人材育成にも活用されています。

・中型免許

車両総重量11トン未満の中型トラックやマイクロバスなどを運転できる免許です。取得には20歳以上かつ普通・準中型免許を取得後2年以上の運転経歴が必要とされます。

・大型免許

大型トラックやダンプカー、大型バス(乗客なし)を運転可能な、第一種免許の最上位資格。21歳以上で、通算3年以上の運転経験(普通・中型免許など)が必要です。

扱う車両の規模から、技術と安全意識が求められます。

・大型特殊免許

ブルドーザーやホイールローダーなど、特殊な構造を持つ大型作業車両を運転するための免許です。

18歳以上で取得でき、建設・農業現場などで活用されます。公道走行に限定されるため、敷地内作業には別の資格が必要です。

・小型特殊免許

農業用の小型トラクターやフォークリフトなど、最高速度15km/h以下の小型特殊車両を運転できます。16歳から取得でき、学科試験と適性検査のみで取得可能です。農業高校の生徒などが取得するケースも多く見られます。

・原付免許(原動機付自転車免許)

50cc以下の原動機付自転車を運転できる免許です。16歳以上で取得可能で、比較的短期間・低コストで取得できます。普通免許以上を所持している場合は、追加取得なしで運転可能です。

・普通自動二輪免許(中型バイク)

排気量400cc以下のオートバイを運転できる免許。16歳から取得可能で、教習所では「普通二輪」と呼ばれます。125cc以下に限定した「小型限定」もこの区分に含まれます。

・大型自動二輪免許

排気量無制限のオートバイを運転できる免許で、18歳から取得可能です。すでに普通二輪免許を持っていれば、教習時間が短縮されます。バイク愛好家にとってはステータスともいえる免許です。

・けん引免許

トレーラーやキャリアを牽引するための免許です。キャンピングカーや重機の輸送トレーラーなど、公道で連結車両を扱う場面で必要とされます。取得には普通免許などの先行取得が前提です。

2-2 第二種免許(全5種類)

旅客輸送に必要なプロドライバー向けのライセンスです。

・普通第二種免許

タクシーやワゴン型送迎車など、定員10名以下の小型旅客車を有償運行するための免許です。取得には普通免許を取得してから3年以上の運転経歴が必要で、かつ21歳以上であることが条件です。

・中型第二種免許

マイクロバスなど、定員29名以下の旅客車を営業運転できる免許です。中型一種免許取得後3年以上の運転経験と21歳以上の年齢要件が求められます。

・大型第二種免許

観光バス・高速路線バスなど、大型の旅客自動車を有償で運転するための免許で、第二種の中で最上位にあたります。取得には大型一種免許の取得後3年以上の運転経験と、21歳以上という条件があります。

・大型特殊第二種免許

大型特殊車両に乗客を乗せて有償運行するための免許ですが、実際にこの免許が必要なケースはほとんど存在しません。教習所でも取り扱っているところはごくわずかで、取得者も非常に限られています。

・けん引第二種免許

旅客用の連結バス(例:トレーラーバス)を運転するための免許です。ただし、現在この免許が必要な運用例はほぼ存在せず、取得者数も極めて少数です。制度上は存在しているものの、実務上の出番はほとんどありません。

3 フルビット免許の取得は可能か?

すべての運転免許を揃える「フルビット」は、誰でも挑戦できるものではありません。単に数が多いだけでなく、年齢制限や取得条件、費用面など、さまざまなハードルが存在します。

ここでは、フルビット取得に必要な要素を整理し、その難しさを具体的に見ていきましょう。

3-1 免許取得の順番には注意が必要

フルビットを目指す上で最も重要なポイントが、「取得順」です。

運転免許制度では、上位免許を取得すると、下位免許の一部は新たに取得できなくなる仕組みがあります。たとえば、先に普通免許を取ってしまうと、同じ効力を内包する「原付免許」や「小型特殊免許」は個別に取得することはできません。

そのため、フルビットを目指す場合は、原付や小型特殊などの下位免許から順に取得していく必要があります。この順序を誤ると、後戻りができず、フルビットが成立しないこともあるため、事前の計画が非常に重要です。

3-2 費用と時間、そして経験年数が必要

フルビット免許の取得には、膨大なコストと時間がかかります。

教習所を利用して全15種類の免許を取得する場合、合計で約200万〜240万円ほどの費用がかかるとされており、これは自動車1台分に相当する金額です。

また、各免許には年齢制限や運転経歴の要件があるため、最短でも取得には3年以上の期間を要します。たとえば、大型免許は21歳以上でかつ運転経歴が通算3年以上必要ですし、第二種免許にも3年の実務経験が求められます。

つまり、思い立ってすぐにフルビットを目指せるわけではなく、長期的なスケジュールと資金計画が必須なのです。

3-3 技能・知識・体力も問われる

免許取得には筆記試験や実技試験、適性検査があり、車両の種類によっては高度な操作技術や状況判断能力が必要とされます。

特に、大型車両やけん引免許、二種免許などは難易度が高く、実技試験では教官のチェックも非常に厳格です。さらに、すべての教習を受けるには集中力・体力・運転適性も求められます。

学科を理解し、技能を身につけ、日々の仕事や学業と両立しながら取り組むには、強い意志と継続力が欠かせません。

これらの条件から、フルビット免許は誰でも取得できる資格ではないことが分かります。取得には計画性・資金力・時間・体力・そして免許制度への正確な理解が必要であり、軽い気持ちで目指すと挫折しやすい目標でもあります。

その一方で、このハードルを超えてフルビットを達成した人には、唯一無二の誇りと強みが得られるのも事実です。

4 フルビット免許を取得することでのメリット・デメリット

フルビット免許には、大きな達成感や実用性の高さといった魅力がある一方で、費用・時間・実益のバランスなど、冷静に考えるべきデメリットも存在します。

4-1 メリット

フルビット免許を取得していれば、法律上ほぼすべての車種を運転することが可能となり、「この車には別の免許が必要」といった場面で悩む必要がなくなります。

特殊車両や旅客輸送用の第二種免許が必要な業務にも即座に対応できるため、あらゆる運転ニーズに柔軟に応じられる即戦力としての強みがあります。たとえば、大型バイクから観光バス、トレーラーまで対応できる点は、実務においても極めて有用です。

また、複数の免許を取得する過程では、車両ごとの構造や操作特性、安全に関する知識などを幅広く学ぶことになります。その結果、内輪差や死角への配慮、重量車両の挙動、二輪車のバランス制御など、実践的かつ多角的な運転感覚が身につき、日常の運転においても安全性や判断力の向上が期待できます。

運転スキルと知識の総合的な底上げという点においても、フルビットは非常に意義のある取り組みといえるでしょう。

さらに、すべての免許区分を網羅するという「コンプリート」の達成は、資格や乗り物に強い関心を持つ人にとって、大きな満足感をもたらします。免許証にずらりと並ぶ15種類の取得記載は、自身の努力と継続力の象徴であり、多くの人にとっては“勲章”のような存在となるでしょう。

その取得過程を一種のライフワークとして楽しむ人も少なくなく、単なる実用資格を超えた趣味・自己表現のひとつとしての価値を持っています。

4-2 デメリット

フルビットには明確なデメリットも存在します。最大の負担は費用と時間であり、すべての免許を教習所で取得しようとすれば、総額で200万円以上、期間も数年単位に及ぶことが一般的です。

仮に取得後に「実際には使う機会がなかった」となれば、金銭的・時間的な投資に見合わなかったと後悔するリスクもあります。特に仕事や家庭生活との両立を図る場合には、慎重な計画が求められるでしょう。

また、すべての免許が実務で活用されるとは限らず、けん引第二種や大型特殊第二種といった一部の免許については、現実に運転する機会がほとんどないケースもあります。免許は取得するだけで自動的に技能が維持されるものではないため、実際の運転経験が伴わなければ、いずれ“名ばかりの資格”と化してしまう可能性も否定できません。

さらに、多くの免許を所持しているということは、それだけ大きな法的責任を背負うことも意味します。たとえば重大な交通違反によって免許取り消し処分を受けた場合、すべての免許を一度に失うことになり、それまでの苦労が水の泡となるリスクもあります。

また、制度改正によって新たな免許区分が創設された場合には、“フルビット状態”を維持するために、その都度免許を追加取得する必要が生じるというプレッシャーもついてまわります。

実際、2017年に準中型免許が新設された際には、それ以前にフルビットを達成していた人の免許証にも「未取得欄」が追加される事態となりました。

ただし、一般的には「制度上取得可能なすべての免許をその時点で取得済みである」という実績をもってフルビットとみなすケースが多く、形式的に欄が埋まっていなくても、その努力と成果が否定されることはほとんどありません。

フルビット取得を目指すなら

フルビット免許は、すべての運転免許区分を網羅するという点で、まさに“究極のライセンス”といえます。

同時に、それを目指すには多大な労力と覚悟が求められる、非常にハードルの高い資格でもあります。挑戦を検討する際には、あらかじめいくつかの重要な視点を明確にしておく必要があります。

まず、年齢制限や取得条件を踏まえた上で、長期的なスケジュールと取得順の戦略を立てることが欠かせません。免許によっては順番を誤ると再取得ができなくなるものもあるため、制度への正確な理解は不可欠です。また、200万円を超える取得費用や教習所への通学時間といった物理的な負担も現実的な課題となります。

あわせて、法改正による新区分の追加にも柔軟に対応できる姿勢が求められます。さらに、フルビットを「趣味」として楽しむのか、「実益」を見込んで取得するのか、その目的を自分の中で整理しておくことも大切です。

これらを踏まえた上で、無理なく、そして誇りを持って取り組めるかどうかを見極め、ライフスタイルや将来設計に合った取得計画を立てることが成功への第一歩となります。

一枚のフルビット免許証には、取得者の経験、情熱、知識、技術、そのすべてが凝縮されています。興味のある方は、まずは原付や小型特殊といった比較的手軽に挑戦できる免許からスタートし、自分なりの「免許の旅」を一歩ずつ歩んでみてはいかがでしょうか。

WEBでカンタン無料査定!

旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!

業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。