2025年3月17日

【車の警告灯・表示灯一覧】マークの色の意味や主な種類について

運転に関する必要な情報を、ドライバーに伝える役割を持つインパネ(インストゥルメンタルパネル)。

様々な機能が設置されていますが、車の機能が正常に動作していることや故障、異常などの状態をドライバーに知らせる表示灯・警告灯(インジケーター)の表示もそのうちのひとつです。

車を運転する方にとって、表示灯や警告灯の意味を理解することは非常に重要です。しかし、その種類が多いため、すべてを把握しきれていない方も少なくありません。

今回は、車の警告灯について、マークの色が持つ意味や主な種類をお伝えします。

目次

1 重要度によって色が変化する警告灯

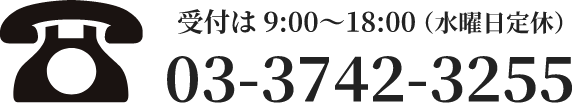

警告灯のマークの色は主に3つ。

- 安全を意味する緑色

- 注意を意味する黄色・オレンジ

- 危険を意味する赤色

緑色の警告灯は主にヘッドライトの現在の向きやフォグランプ、ウィンカー・ハザードランプなどが正常に作動していることを示しています。

黄色・オレンジの警告灯はすぐに運転を中止するほどではないものの、タイヤの空気圧警告灯や燃料残量警告灯など、車に異常が認められる可能性が高く、速やかに対応すべき状態です。

赤色の警告灯は、ブレーキ警告灯や油圧警告灯など、そのまま走行しては危険な異常が認められる状態です。3つの中で最も緊急性が高く、赤色の警告灯が点灯した場合は可能な限り早く停車し、対処しましょう。

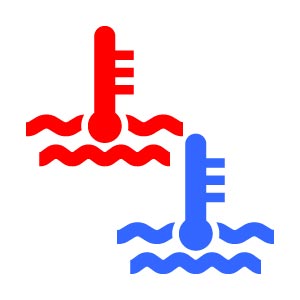

そして、一部のマークでは青色が用いられているのがポイント。

青色の警告灯は主に水温警告灯に使われており、緊急性はなく、エンジン始動直後などクーラント液(冷却水)の温度が低い場合に点灯します。

そのほかにもハイビームなどに青色が使われていますが、基本的に緊急性はありません。

これらのマークに関しては国際規格のISO 2575および日本産業規格のJIS D 0032:2011で定められており、誰でもわかりやすい色やデザインが採用されています。

そのため、車種やモデルごとの機能によってバリエーションに違いはあるものの、マークに関しては共通化されているのが特徴です。

近年販売されている一部のモデルに関しては、先進運転に関してなど、これまで見られなかった新しい表示も追加されています。

2 気を付けるべき警告灯一覧

メーターパネルに表示される警告灯は、車種やモデル、メーカーによってその種類が異なります。そして、ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)などの先進自動車に関しては、特有の警告灯が備えられている場合もあります。

ただし基本的な警告に関しては、メーカーや車種を問わずに国際規格で統一されており、共通のマーク・色が採用されているのがポイント。

本項では基本的な警告灯の中でも、おさえておくべきマークに関して見ていきます。

2-1 危険を意味する「赤色」の警告灯

|

シートベルト非装着警告灯 エンジンがかかっているかつ、運転席・助手席のシートベルトが装着されていない時に表示される警告灯。そのままの状態で走行すると点滅へと変わって警告音を鳴らします。モデルによってはシートの重量センサーで乗員を感知しているため、一定の重さの荷物を助手席に置いた際に点灯することもあります。 |

|

半ドア警告灯 エンジンがかかっている際に車のドアが閉まっていないときに点灯する警告灯です。わずかにしまっていない状態でも点灯することがあるため、点灯している場合は速やかに停車し、ドアが閉まっているかを確認しましょう。運転席、助手席、後部座席はもちろんのこと、荷室のドアにもセンサーが装備されていることがあります。 |

|

SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯SRS エアバッグシステムもしくはプリテンショナー(事故など衝突時にシートベルトき乗員を座席に固定する装置)に異常が生じると点灯する警告灯のこと。急ブレーキなどによってシートベルトがロックした場合以外に点灯している場合は、何らかの異常がある可能性があります。エアバッグが作動した際に点灯することもあります。 |

|

ブレーキ警告灯 ブレーキ系統に異常やブレーキフルード不足時などに点灯する警告灯。エンジンをかけた状態でサイドブレーキを引いている際にも点灯します。サイドブレーキを解除した時に消える場合は、問題がないことがほとんど。パーキングブレーキを解除しても警告灯が消えない場合や、走行中に点灯した場合は、ブレーキオイル漏れやABSの故障など、ブレーキ系統に異常が生じている可能性があるため注意しましょう。ABS故障時には、ABS警告灯も同時に点灯しているため、そちらも併せて確認すると良いでしょう。 |

|

パーキングブレーキ表示灯 パーキングブレーキがかかっている場合に点灯する警告灯。点灯時には、パーキングブレーキが正常にかかっていない、解除されていない場合には点滅します。そのような場合には、パーキングブレーキを再度確認・操作しましょう。 |

|

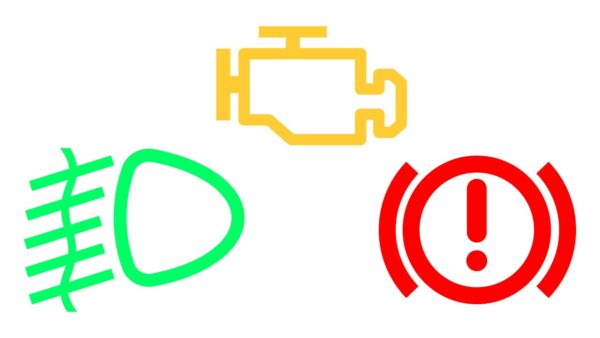

油圧警告灯 エンジンがかかっている状態で、エンジンオイルの油量不足や圧力異常があると点灯する警告灯。そのままの状態で走行すると、エンジンが焼き付くなどの重大な故障に繋がる可能性もあるため、点灯した場合には速やかに安全な場所に停車し、修理・点検を依頼しましょう。 |

|

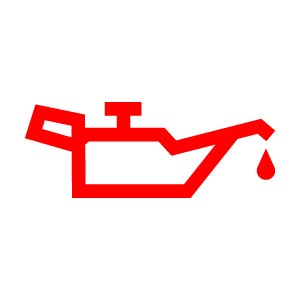

充電警告灯 バッテリーの異常や劣化はもちろんのこと、オルタネーター(発電機)やVベルトなどに異常が発生したときに点灯する警告灯。点灯時には走行中にバッテリーが充電できなくなっていることもあるため、走行時に急にバッテリー切れを起こす可能性もあります。さらに、バッテリーの充電がなくなるとエンジンが停止すると再始動できなくなってしまうことも。そのため、点灯した場合には速やかに安全な場所に停車し、修理・点検を依頼しましょう。バッテリー警告灯と呼ばれることもあります。 |

|

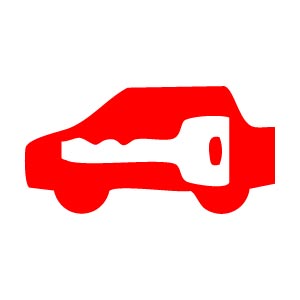

セキュリティ表示灯 エンジン停止後、盗難防止装置(イモビライザー)が作動しているときに点灯する警告灯。異常や故障などではなく、盗難防止システムが正常に作動していることを知らせるマークです。そのため、エンジンを切ったとに点灯している場合は正常です。 |

|

水温警告灯 クーラント液の温度が高温になった際に点灯する警告灯。モデルによっては青色の低水時の警告灯も用意されていることがあります。赤色の警告灯が出た場合には、そのままにしているとオーバーヒートの原因になってしまうこともあります。そのため、点灯した際はアイドリングにするなどして様子を見ましょう。しばらくしても消灯しない場合は、クーラント液の不足やサーモスタット、ラジエーターの故障などが疑われるため、安全な場所に停車して修理・点検を依頼しましょう。 |

|

パワーステアリング警告灯 EPS(電動パワーステアリング装置)に異常が発生した場合に点灯する警告灯。点灯するとハンドルが重くなるなど、運転に支障をきたす場合があるため、安全な場所に停車して修理・点検を依頼しましょう。 |

|

マスターウォーニングランプ 各システム緊急性が高い異常が発生すると、点灯・点滅する警告灯。主に他の警告灯や表示灯の点灯時や、マルチインフォメーションディスプレイ内に警告メッセージが表示される際に同時に点灯するのが特徴です。そして、警告の内容によって同時にブザーが鳴ります。点灯した場合には速やかに安全な場所に停車し、修理・点検を依頼しましょう。 |

|

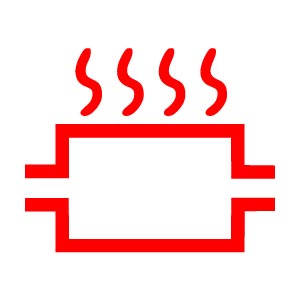

排気温警告灯 触媒装置(排気ガスに含まれる有毒ガスを触媒反応によって浄化する装置)の温度が異常に上昇した際に点灯する警告灯。燃料の燃焼不良の際などにも点灯し、パワー不足や異常な振動の原因にもなります。主に90年代後半頃までのモデルに用いられ、近年のモデルでは車の性能向上により、排気温警告灯の表示義務はありません。 |

|

ハイブリッドシステム異常警告灯 HV車やEVに備えられている警告灯。ハイブリッドシステムに異常がある際に点灯し、警告ブザーが鳴ります。重大な事故につながる危険性もあるため、点灯した場合には速やかに安全な場所に停車し、修理・点検を依頼しましょう。 |

|

電制シフト警告灯 なめらかなシフト操作を実現する、電制シフトに異常をきたした際に点灯する警告灯。点灯すると変速ができないなどの危険性があるため、速やかに安全な場所に停車し、修理・点検を依頼しましょう。 |

2-2 早めの対応が必要な「黄色・オレンジ」の警告灯

|

ABS/ブレーキアシスト警告灯 急ブレーキ時のタイヤのロックを防ぐABS(アンチロック・ブレーキ・システム)や、ブレーキアシストシステムに異常が発生した場合に点灯する警告灯。関連するシステムが作動した際に点灯することもあります。点灯していたとしても通常のブレーキに支障はありませんが、急ブレーキ時などにはシステムが作動しない可能性があるため、なるべく早く修理・点検を依頼することをおすすめします。 |

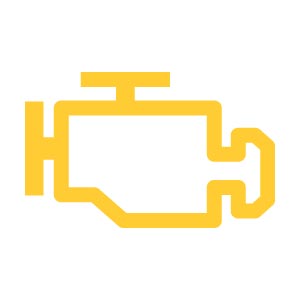

|

エンジン警告灯 エンジンやトランスミッションシステム、電子制御システム、電子制御スロットルなどに異常がある場合に点灯する警告灯。そのままにすると、重大な故障に繋がることもあるため、なるべく早く修理・点検を依頼することをおすすめします。 |

|

燃料(ガソリン)残量警告灯 エンジンが動いているときに燃料の残量が少なくなると点灯する警告灯。点灯した場合は速やかに給油することをおすすめします。給油から時間が経過せずに点灯する場合は、ガソリン漏れの可能性もあります。そのような場合には火の気のない、安全な場所でエンジンを切ってから燃料タンク周辺を確認してみましょう。ただし、坂道やカーブなどでガソリンタンク内の燃料が偏る場合などに点灯することがあるため気をつけてください。 |

|

ウォッシャー液警告灯 その名の通り、ウォッシャー液が不足した際に点灯する警告灯です。緊急性の高い警告灯ではないものの、いざという時にフロントガラスが洗浄できません。晴れた日などにウォッシャー液なしでワイパーを動かすと、フロントガラスに傷がついてしまうこともあるため、なるべく早く補充することをおすすめします。 |

|

油量警告灯 エンジンオイルが不足している場合に点灯する警告灯。点灯した際には、エンジンオイルの点検をし、必要に応じて補給しましょう。ただし、坂道やカーブなどでエンジンオイルが偏った際に点灯することがあるため、水平な道路で確認するようにしてください。 |

|

タイヤ空気圧警告灯 タイヤの空気圧が減少してい流場合に点灯する警告灯。パンクが原因で点灯している可能性もあるため、点灯した場合には安全な場所に停止させてからタイヤの状態を確認しましょう。空気圧が低い状態のまま長時間走行してしまうと、パンクにつながったり、場合によってはホイールが傷んでしまうこともあります。 |

|

スリップ表示灯 タイヤがスリップしTRC(トラクションコントロール)やVSC(ビークルスタビリティコントロール)、ABS(アンチロックブレーキシステム)などのブレーキ制御に関する運転支援補助装置が作動している場合に点滅する警告灯。そのため、スリップ表示灯が点滅している場合は、できるだけ慎重な運転を心がけましょう。乾燥したスリップがしにくいような道路で点灯した場合には、異常が認められる可能性があるため、点検を実施しましょう。 |

|

電動パワーステアリング(EPS)警告灯 EPS(電動パワーステアリング装置)に異常が発生した場合に点灯する警告灯。赤色の点灯よりも緊急性は低いものの、点灯するとハンドルが重くなるなど、運転に支障をきたす場合があります。安全な場所に停車して修理・点検を依頼しましょう。 |

|

電子制御ブレーキ警告灯 EVなどに搭載されている回生ブレーキや、電子制御ブレーキなどのシステムに異常が認められた場合に点灯する警告灯。赤色のブレーキ警告灯よりは緊急性が低いものの、そのままにしてしまうと故障や事故につながる危険性があるため、可能な限り早めの修理・点検をおすすめします。 |

|

AT警告灯 AT(オートマチックトランスミッション)フルードが高温になっている場合に点灯する警告灯。ATフルードが高温になると、トランスミッションの動作が不安定になり、変速時の振動が大きくなる、ギアポジションが変更できないなどの不具合が起きる可能性があります。さらに、場合によってはオーバーヒートが起き、重大な故障の原因になってしまうことも。点灯した場合には速やかに安全な場所に停車し、ボンネットを開けて警告灯が消えるまでATフルードの温度を下げましょう。 |

|

クルーズコントロール表示灯 クルーズコントロールの作動状態を示す警告灯。白色や緑色に点灯している場合は問題ありませんが、黄色に点灯している場合は、異常が発生している可能性があります。マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されている場合は、その指示に従いましょう。 |

|

レーダークルーズコントロール表示灯 レーダークルーズコントロールの作動状態を示す警告灯。前出したクルーズコントロール表示灯と同じように白色や緑色の点灯は正常な状態です。ところが、黄色に点灯している場合は、レーダークルーズコントロールに異常が発生している可能性があります。マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されている場合は、その指示に従いましょう。 |

|

ヘッドランプオートレべリング警告灯 オートレベリングシステムに異常が認められる場合に点灯する警告灯。点灯した場合は、できるだけ早く修理・点検を依頼しましょう。 |

|

フューエルフィルター警告灯 フューエルフィルター内に水分が混入した場合に点灯する警告灯。タンクからエンジンに燃料を送る噴射ポンプが焼付き、故障する恐れがあります。そのため点灯した場合は、走行は控えて速やかに修理・点検を依頼しましょう。ディーゼル車のみに備えられているのが特徴です。 |

|

ハイブリッドシステム過熱警告灯 ハイブリッドシステムが過熱した際に点灯する警告灯。点灯時は速やかに安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを停止しましょう。システムの停止からしてから5分以上経過したら、警告灯の表示を確認し、警告灯が消えている場合は走行可能です。しかしながら、警告灯が頻繁に点灯する場合などは、修理・点検を依頼しましょう。 |

|

排出ガス浄化装置(DPF/DPD/DPR)警告灯 排出ガス浄化装置内のフィルターにすすが一定量堆積し、詰まりだしたことを知らせる警告灯。点滅時には、50km走行までの間に排出ガス浄化装置に捕集したススの燃焼処理が必要です。排出ガス浄化装置手動再生の作業を行うことで消灯します。50kmを過ぎて走行してしまうと、モデルによっては点滅から点灯へと切り替わり、エンジンに40〜50km/hの速度制限がかかるものもあります。警告灯が点灯した場合には、ディーラーや整備工場にて解除する必要があります。ディーゼル車のみに備えられているのが特徴です。 |

|

AdBlue残量警告灯 ディーゼルエンジン車の排気ガスに含まれる窒素酸化物を低減するために使用されるアドブルーの残量低下を知らせる警告灯。残量がなくなってしまうと、再度補充するまでエンジンを始動できないため、注意が必要です。 |

3 エンジンをかけると警告灯が点灯するのは?

車に乗ってエンジンをかけるとメーターパネルの警告灯が全て点灯しますが、これは電球切れやシステムの不具合を運転前に確認するための仕様です。

故障や不具合ではないので、安心してください。

ただし、エンジンをかけた後に点灯しない箇所がある場合や、確認後にしばらく時間が経過しても消灯しない箇所がある場合は、球切れや故障の可能性があるため注意が必要です。

警告灯の意味を正しくおさえて、愛車のトラブルを未然に防ぐ

今回は車のメーターパネルに表示される表示灯・警告灯についてお伝えしました。

表示灯や警告灯は、車やその機能の状態をドライバーに知らせる重要な役割を持ちます。

そんな警告灯のに利用されている色は主に、緑色、黄色・オレンジ、赤色の3色に分けられているのが特徴。それぞれ安全、注意、危険を意味します。

警告灯のマークはメーカーや車種、モデルによって多少の差はあるものの、基本的なものに関してはISO規格が用いられ、誰でもわかりやすい色やデザインが採用されています。

そして、重要度の高い警告灯が点灯している場合は、速やかにディーラーや修理工場などに依頼することが非常に大切。

ヴァ・ベーネでは、修理やメンテナンス、車検まで、どんな修理や整備でも柔軟に対応可能です。自動車に関してお困りのことがあれば、こちらの修理・整備依頼フォームよりお気軽にご相談ください。

警告灯の意味を正しく理解することで、車の故障や事故を未然に防ぐことにも繋がるのではないでしょうか。

WEBでカンタン無料査定!

旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!

業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。