2025年5月2日

【往年の名車を振り返る】トヨタ・カローラレビン28年の歴史

1972年、トヨタ・カローラクーペのSL・SRなどのスポーツグレードよりもさらにさらにスポーティで最もホットなモデルとして誕生したカローラレビン。

カローラクーペの最高性能モデルという位置づけでリリースされました。

そんなカローラレビンの開発の背景にあったのは、ラリー愛好家として知られる後のトヨタ副社長・久保地 理介氏の「セリカの2T-Gエンジンをカローラに積みたい」という一言。

この提案により、日本のコンパクトスポーツ史に新たな歴史を刻むことになります。

初代カローラレビンの特筆すべき点は、兄弟車であるスプリンタートレノとの関係性です。両車はカラーラインナップはもちろん、ほとんどのパーツを共有していました。

しかしながら、わずかな違いから生まれた個性により、それぞれ熱烈なファンを獲得していくこととなります。

同じDNAを持つまさに双子とも言えるレビンとトレノ。今回はカローラレビンに焦点を当て、その歴史を紐解きます。

目次

1 短い期間ながらもトヨタのコンパクトスポーツとしての地位を確立した初代 TE27型

1972年3月に華々しくデビューした初代カローラレビンは、カローラクーペのSLやSRグレードをさらに上回る最もホットなモデルという位置づけでデビューを飾りました。

当時のカローラには、既にクーペモデルが存在していたため、レビンはボディタイプの違いではなく、スポーティな個性を持ったカローラシリーズの最高性能バージョンとして展開されました。

見た目の特徴としては、FRP製オーバーフェンダーの有無が、通常のカローラクーペとレビンを区別する重要なポイントとなっています。

パワーユニットには、上位モデルであるセリカ1600GTに搭載されていた2T-G型1.6Lの直列4気筒DOHCエンジンを移植。

このエンジンは、有鉛ハイオクガソリン仕様の2T-G型が115馬力、無鉛レギュラーガソリン仕様の2T-GR型が110馬力の強力な性能を誇っていました。

さらに、1973年4月のマイナーチェンジでは、ジュニアの頭文字をモデル名に冠した「レビンJ」が追加されます。

このモデルには、105馬力を発揮するツインキャブレター装備の2T-B型1.6L OHVエンジンと、そのレギュラーガソリン仕様である100馬力の2T-BR型エンジンが設定されました。

このようにして1974年まで販売された初代レビンは、セリカ譲りの高性能エンジンと、コンパクトなボディの組み合わせにより多くの車好きの心を掴み、短い期間ながらもトヨタのコンパクトスポーツとしての地位を確立しました。

2 トヨタのコンパクトスポーツの挑戦と進化を体現した2代目 前期TE37型・後期TE51/TE55型

2-1 排出ガス規制により短命で終わった前期TE37型

1974年4月、カローラレビンは初のフルモデルチェンジを実施します。

この変更によりレビンはTE37型、兄弟車のスプリンタートレノはTE47型となり、初めて両者の型式が分かれることになりました。

さらに重要な変化として、レビンには2ドアハードトップボディが与えられ、スタイル面でもトレノとは完全に異なるモデルへと進化を遂げました。

しかしながら1975年、キャブレター仕様の2T-G/2T-GR型エンジンが昭和50年排出ガス規制をクリアできないという厳しい現実に直面し、やむなく生産中止が決定。

同年11月には兄弟車のトレノとともに生産を終了し、短命かつ販売台数もわずかという結果に終わります。

そのため、2代目前期のカローラレビンは現存数が非常に少なく、旧車マニアの間でも希少価値の高いモデルとなっています。

2-2 排ガス規制をクリアし進化を遂げた後期TE51/TE55型

1977年1月、レビンはフルモデルチェンジを実施し、トレノとともに日本車市場への復活を果たします。

この時期、カローラにはクーペシリーズが、スプリンターにはハードトップが追加されていたこともあり、コスト効率を考慮してスプリンターのクーペボディに一本化する戦略が採用されました。ただし、レビンの個性を保つため、フロント周りのボディ前半部分にはカローラリフトバックのパーツを流用し、外観の差別化が図られています。

排出ガス規制への対応という技術的課題も、キャブレター方式から電子制御燃料噴射(EFI)と酸化触媒の組み合わせによって克服。これにより2T-G型エンジンは昭和51年排出ガス規制に適合し、再び同エンジンの生産が実現しました。この改良によって型式もTE37型からTE51型へと変更されています。

さらに1978年4月には、三元触媒とO2センサーを採用することで昭和53年排出ガス規制もクリア。

外観デザインはほとんど変わらないものの、排出ガス値の違いにより、型式はTE51型からTE55型へと再度変更されました。

このように2代目カローラレビンは、厳しい排出ガス規制という時代の壁に直面しながらも復活を遂げ、1979年2月まで販売されました。

トヨタのコンパクトスポーツの挑戦と進化を体現したモデルと言えるでしょう。

3 スポーツコンパクトの新たな可能性を示した3代目 TE71型

1979年3月、フルモデルチェンジを経て世に送り出された3代目カローラレビンは、先代から継承した高性能と多彩なラインナップで、スポーツコンパクトの新たな可能性を示しました。

パワーユニットには、先代から引き続き最高出力115馬力を誇る2T-GEU型1.6リッター直列4気筒DOHCエンジンが搭載されています。

この3代目ではボディタイプが大幅に拡充され、ノッチバックの2ドアハードトップ、クーペ/リフトバックの3ドアハッチバック、そして4ドアセダンという4種類のバリエーションが用意されました。

ただし、レビンの名が冠されたのはクーペのみにとどまり、他のボディタイプにはGTという名称が与えられています。

さらに1981年8月のマイナーチェンジでは、ラインナップに新たな個性が加わります。燃焼室の見直しによるエンジン性能の向上に加え、スーパーハードサスペンションとLSD(リミテッド・スリップ・デフ)を装着した走行性能重視のモデルが登場。

スチールバンパーをはじめとした装備の最適化により車重を抑えたレビンSと、脱着式サンルーフやミシュラン製タイヤを装備した最上級グレード、レビンAPEXという2つのモデルが追加されました。

3代目レビンは、ベーシックな走りの楽しさを追求するレビンSから上質な装備を備えたAPEXまで、幅広いグレードを展開することによって、様々なユーザーの期待に応えたモデルです。

4 最後のFR車として高い人気を誇る4代目 AE85/AE86型

本項では、AE85/AE86型のカローラレビンについてお伝えします。

同様の型式のスプリンタートレノに関しては、こちらの記事をご覧ください。

4-1 ハチロクの愛称で親しまれ、走りと快適性を両立させたAE86型

1983年5月、フルモデルチェンジを経て誕生した4代目カローラレビンは、ハチロクの愛称で今も多くのファンから愛され続けるモデルです。

この4代目レビンは、カローラシリーズとしては最後のFR(後輪駆動)車としても知られています。

当時、E80系カローラやスプリンターのセダン、ハッチバックはすでにFF(前輪駆動)へと移行していましたが、カローラレビンとスプリンタートレノだけは例外的にFRレイアウトを維持しています。

これは、カローラ・スプリンターの全車種をいきなりFFに移行することのリスクを考慮し、先代TE71型の車台を流用することでFRを残すという判断がなされた結果でした。

そんな4代目レビンのボディタイプは、2ドアクーペと3ドアクーペの2種類が用意され、関東自動車工業によって設計・生産が行われました。

3代目までとは異なり、搭載するエンジンに関係なく、全ての2ドア・3ドアクーペがカローラレビンの名称で統一されたのもポイントです。

パワーユニットにも大きな変化があり、これまでレビンを支えてきた2T-GEU型に代わり、4A-GEU型1.6リッターDOHC16バルブエンジンを新たに搭載。

このエンジンは3A-U型1.5リッターSOHCをベースに4バルブDOHC化されたもので、最高出力130馬力という優れた性能を誇りました。

上級グレードのGT APEXには、レビン初となるパワーステアリングやパワーウインドウ、ECT-S 4速AT仕様も追加され、スポーツカーながら快適性も向上しています。

また、1983年5月発売の前期型と1984年2月発売の中期型GT APEXには、冷却水温によってフロントグリルが自動開閉する「エアロダイナミックグリル」という先進的な装備も採用されました。

これはラジエーターのロアホースから専用ホースを分岐させ、サーモワックスの膨張をリンクに伝えてフロントグリルのフラップを約80度で開閉するというもので、コスト管理が徹底されたカローラシリーズにおいては珍しい仕様でした。

しかし、1985年5月のマイナーチェンジで登場した後期型GT APEXでは、この開閉式グリルは廃止され、フロントグリル全体がブラックスモークのトランスルーセントガーニッシュで覆われ、フォグランプが内蔵される仕様へと変更されています。

4-2 中古車市場で新たな価値を見出したAE85型

ハチゴーの愛称で親しまれるAE85型は、AE86の廉価版として位置づけられたモデルです。

3A-U型1.5リッターSOHCエンジンを搭載し、ボディタイプにはAE86と同じ3ドアクーペと2ドアクーペの2つを用意。

そんなハチゴーは、中古車市場で新たな価値を見出されたモデルでもあります。

AE85はAE86とは異なり、スポーツ走行で使用される機会が少なかったため、中古車市場には比較的状態の良い車両が多く出回りました。

このことから、4A-GEU型エンジンに換装してAE86型に相当する性能を持たせた「AE85改86」のベース車両としても重宝されています。

5 駆動方式がFRからFFへと移行された5代目 AE91/AE92型

1987年5月に登場した5代目カローラレビンは、先代AE86からの大きく転換したモデル。

中でも象徴的な変化は駆動方式がFRからFFへと移行した点と、3ドアクーペを廃止し、2ドアクーペに一本化した点です。

そんな5代目カローラレビンは、当時絶大な人気を誇った2代目ソアラのデザインテイストを取り入れた外観から「ミニソアラ」と呼ばれることもありました。

ソアラのように高級車の雰囲気を纏いながらも、手の届きやすい価格帯に設定されたことで、バブル景気に沸く若者たちの支持を獲得。デートカーとして注目を集めるなど、様々な要因が重なったことで、歴代レビンの中でも最多の販売台数を記録する快挙を成し遂げました。

パワートレインには、キューニーの愛称で親しまれたAE92型に、120馬力を発揮する4A-GE型エンジンが搭載。1989年5月のマイナーチェンジでは大幅な改良が施され、ハイオクガソリン指定となり、出力は140馬力へと大幅アップ。

新たにラインナップに加わったGT-Zには、スーパーチャージャーを装備した4A-GZE型エンジンが搭載され、後期型では当時の1.6リッタークラスにおいて最高となる165馬力を実現しました。

さらに、高性能モデルだけでなく、量販グレードのAE91型にも充実したエンジンラインナップが用意されたのも特徴です。キャブレター仕様で85馬力の5A-F型1.5リッターハイメカツインカムエンジン、94馬力のEFI装着5A-FE型エンジンに加え、後期型では105馬力の5A-FHE型エンジンも追加されています。

装備面でも先進的な一面を見せ、GT APEXにはクラス初となる電子制御サスペンションTEMSが標準装備化。1989年5月のマイナーチェンジでは、内外装の一部変更に加え、リヤスポイラーにハイマウントストップランプが内蔵されるなど、安全装備も充実。

GT APEXとZSにはパワーウインドウが標準となり、その他の全グレードでもオプションとして設定されるなど利便性も向上しました。

ところが、この大ヒットモデルは市場に流通する台数の多さゆえに、早期から値崩れを起こしてしまいます。1990年代後半になると、下取りされた車両の多くは同型のカローラセダンやカローラFXと同様に並行輸出される、もしくは廃車として解体される運命をたどりました。

その結果、現存する個体数は意外にも少なくなっています。

6 高性能と成熟したデザイン・品質を兼ね備えた6代目 AE100/AE101型

出典元: RMT51 / Shutterstock.com

1991年6月に登場し、1995年まで販売された6代目カローラレビンは、「トイチ」や「ひゃくいち」という愛称で親しまれたモデルです。

このモデルではF1ドライバーの片山右京氏をイメージキャラクターに起用し、「右京、レビンす」という印象的なキャッチコピーとともに、美祢サーキットで同氏が実際にレビンを駆る姿がCMとして放映されました。

バブル経済の絶頂期に開発された6代目は、時代を反映するかのようにボディサイズが大型化し、車両重量も増加しています。この変化はコンパクトスポーツモデルとしての機動性という魅力を損なう結果となりました。しかし一方で、内装品質は大幅に向上し、スラッシュ成型技術を用いた高級感あふれるダッシュボードを採用するなど、高級車と比較しても遜色ない質感を実現しています。

パワートレインでは、4A-GE型エンジンに大幅な進化が見られました。非連続可変バルブタイミング機構(VVT)を吸気側カムシャフトに装備し、1気筒あたり5バルブの設計により20バルブ化を実現。

さらに、この排気量クラスの市販車としては珍しい純正4連スロットルを装備し、160馬力という当時としては驚異的な出力を発揮します。一方、スーパーチャージャー付きの4A-GZE型エンジンは16バルブ設計を維持しながらも細部が見直され、170馬力を発生。GT-Zグレードに搭載され、電動格納ミラー以外はGT-APEXと同等という豪華な装備を誇りました。

足回りにおいても先進技術が導入され、GT-Zではスーパーストラットサスペンションが標準装備に、GT APEXではオプション設定となりました。さらにGT-Zにはビスカスタイプのリミテッドスリップデフが標準装備され、操縦安定性を高めています。

また、スーパーストラットを装備していないGT APEXには、前期型のみ電子制御サスペンションTEMSがオプション設定されました。

廉価グレードのSには105馬力を発揮する5A-FE型エンジンが搭載され、先代のZSに相当するグレードはSJとして設定され、4A-FE型エンジンが採用されています。

1993年5月には6代目もマイナーチェンジを迎え、フロントバンパー、フロントグリル、テールライトのデザイン、リヤスポイラーの形状が変更されました。

この時期はバブル崩壊後の経済状況を反映してか、リアワイパーのオプション化など各所でコスト削減が進められたことも特徴的です。

6代目カローラレビンは、高性能と成熟したデザイン・品質を兼ね備えたモデルとして、先代の若々しさとは異なる魅力を持ったスポーツクーペとして歴史に名を残しています。

7 シリーズ最後のモデル、7代目 AE110/AE111型

1995年6月のフルモデルチェンジで登場した7代目カローラレビンは、「ピンゾロ」「ゾロメ」「イチイチイチ」「ひゃくじゅういち」「ワンイレブン」など、多くの愛称で親しまれたモデルです。

レビン/トレノとしては最終世代となるこのモデルは、スポーツグレードに「黒ヘッド」の愛称で知られる4A-GE型エンジンを搭載。エンジン制御方式は、5代目AE92型以来のDジェトロ方式に回帰し、4連スロットル径の拡大や燃焼室形状の変更などの改良により、最高出力は165馬力まで向上しました。

プラットフォーム自体は先代から変更されておらず、スーパーストラットサスペンションも引き継がれていますが、ボディは前モデルに比べて最大70kgもの軽量化に成功。この大幅な減量により、走行性能は目に見えて向上しています。

一方で、バブル崩壊後の時期に設計された影響からか、初期モデルでは前モデルより内装品質が低下し、不評を買うこともありました。これを受けて後期モデルでは内装が重点的に改良されています。

7代目からはスーパーチャージャー付きのグレードが廃止され、従来のGT系グレード名に代わって新たにBZという名称が採用されました。これまでのGT APEXに相当する装備を充実させたグレードはBZ-Gとなり、装備を抑えて走行性能を重視したグレードはBZ-Vと命名されています。

足回りには、スーパーストラットサスペンションがBZ-Vを標準、BZ-Gにはオプションとして設定されました。

特筆すべきは、スーパーストラットサスペンションを装備するMT仕様車には、国内のFF車では初となるヘリカルLSDが標準装備された点。これにより、コーナリング時のトラクション性能が大幅に向上しています。

ベーシックグレードでは、4A-FE型1.6リッターエンジンを搭載するモデルはXZ、5A-FE型1.5リッターエンジンを搭載するモデルはFZとなり、エンジン排気量によるグレード区分が明確化されました。

1996年5月のマイナーチェンジでは、全車にこれまでメーカーオプションだった運転席エアバッグとABSが標準装備されるなど、安全装備が充実。

1997年4月のマイナーチェンジでは、BZ系に自社開発の6速MTが採用され、同時に衝突安全ボディ(GOA)の採用によりボディ剛性が向上。これにより車重はやや増加したものの、安全性を確保しました。

このタイミングでグレード名称も一部変更され、BZ-Gにスーパーストラットサスペンションが装着されたものはBZ-Rとなり、従来のBZ-VはV仕様へと改称されました。

1998年4月の最終マイナーチェンジでは、BZ-Rにプライバシーガラスが標準装備となり、全車に助手席シートベルト締め忘れ警告灯が標準装備されるなど、細部の改良が実施されました。

しかしながら、スペシャルティカーのカテゴリの人気が低迷するという時代の流れを受け、7代目レビンは2000年8月にカローラシリーズが9代目にモデルチェンジしたのを機に、兄弟車のトレノを含むスプリンターシリーズとともに販売終了となりました。

これにより、レビン・トレノは国内での28年に及ぶ歴史に終止符を打つことになったのです。トヨタの車種体系が整理・統合された結果として、販売上の代替車種は7代目セリカが担うこととなりました。

「カローラレビン」トヨタが誇るコンパクトスポーツの系譜

1972年にトヨタ・カローラクーペの最高性能モデルとして誕生したカローラレビン。

その開発は、ラリー愛好家だった久保地理介氏の「セリカの2T-Gエンジンをカローラに積みたい」という発案から始まり、28年の歴史を通じて日本のコンパクトスポーツを牽引してきました。

初代モデルではセリカ譲りの2T-G型DOHCエンジンを搭載し、コンパクトボディながら115馬力という高出力を実現。FRP製オーバーフェンダーなどの個性的なスタイリングで、兄弟車のスプリンタートレノとともに熱心なファンを獲得しました。

1970年代半ばの厳しい排出ガス規制では一時生産中止の危機に直面しましたが、EFIと触媒技術の採用で克服し、環境性能と走行性能の両立により見事に復活を果たします。

そんなレビンの中でも一際存在感を放つのが、カローラシリーズ最後のFRモデルとして知られ「ハチロク」の愛称で今なお伝説的な人気を誇る4代目AE86型です。

4代目カローラレビンでは、これまでの伝統を継承しつつ、4A-GEU型DOHC16バルブエンジンや冷却水温感応式の自動開閉「エアロダイナミックグリル」など、革新的な技術も積極的に採用しました。

5代目からはFFへと駆動方式を変更し「ミニソアラ」の愛称で親しまれる洗練されたデザインや、バブル経済の追い風もあって歴代最大の販売実績を記録。スーパーチャージャー搭載の「GT-Z」モデルでは、当時の1.6リッタークラス最高の165馬力を実現しました。

このように、カローラレビンは歴代モデルを通じて常に技術的な挑戦を続けてきたものの、2000年8月クーペ市場の縮小を背景に販売を終了。後継車は正式に設定されず、その役割を部分的に7代目セリカに引き継ぐ形でその歴史に幕を下ろします。

カローラレビンはコンパクトでありながら妥協のない走行性能を追求し続け、日本国内の自動車文化発展に大きく貢献した一台です。

WEBでカンタン無料査定!

旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!

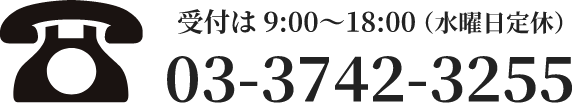

業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。